「風邪をひいた後の咳が治らない。」

「1か月以上咳をしている。」

といった症状に悩まされていませんか?

長引く咳は、咳が出てからの持続期間によって3タイプに分かれます。

①3週間以内・・・急性咳嗽

②3~8週間・・・遷延性咳嗽

③8週間以上・・・慢性咳嗽

発症後3週間以内の咳は、風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染が原因である可能性が高く、

3週間を超えて咳が続く場合は感染症以外の病因を疑う必要があります。

8週間以上続く「慢性咳嗽」の原因として考えられる疾患は次のものがあげられます。

★咳喘息

★アトピー咳嗽

★胃食道逆流性

★慢性副鼻腔炎

★COPD(慢性閉塞性肺疾患)

★結核

★肺がん

一般的に咳喘息の場合が多いですが、結核や肺がんなどによる場合は重篤な病態を引き起こすため特に注意が必要です。長引く咳は体力を消耗し、大変辛いものですが、原因にあわせた治療で改善が見込めます。

・体力の低下にもつながる咳の軽視は禁物です。

・基本的なマスク着用やうがいをはじめ、水分摂取で喉粘膜を保護しましょう。

・お酒やタバコを控えましょう。

・免疫機能を高める食事や休養を心がけ、早めの予防・早めの対策をしましょう。

【ぷらざ岐阜】2025年、3,4月合併号、62ページに「長引く咳のおはなし」が掲載されておりますので、是非ご覧ください🎵

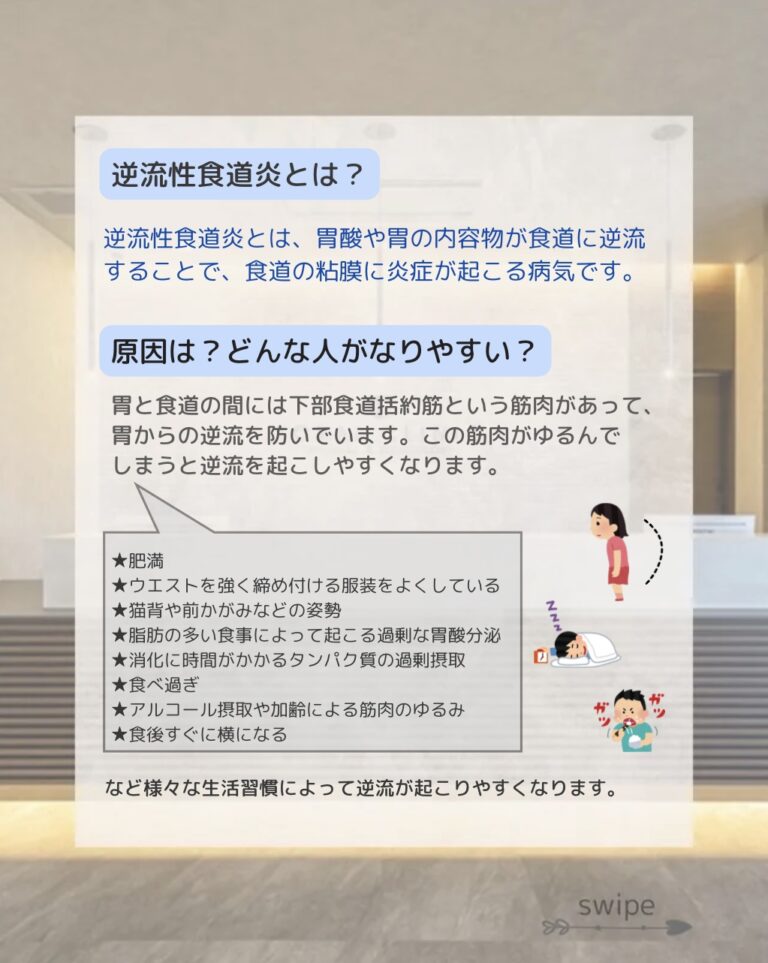

慢性咳嗽の中でも、逆流性食道炎は、胃酸が逆流し気管支炎や、喉を刺激することで咳を引き起こすと考えられおり、長引く咳の原因となることがあります。

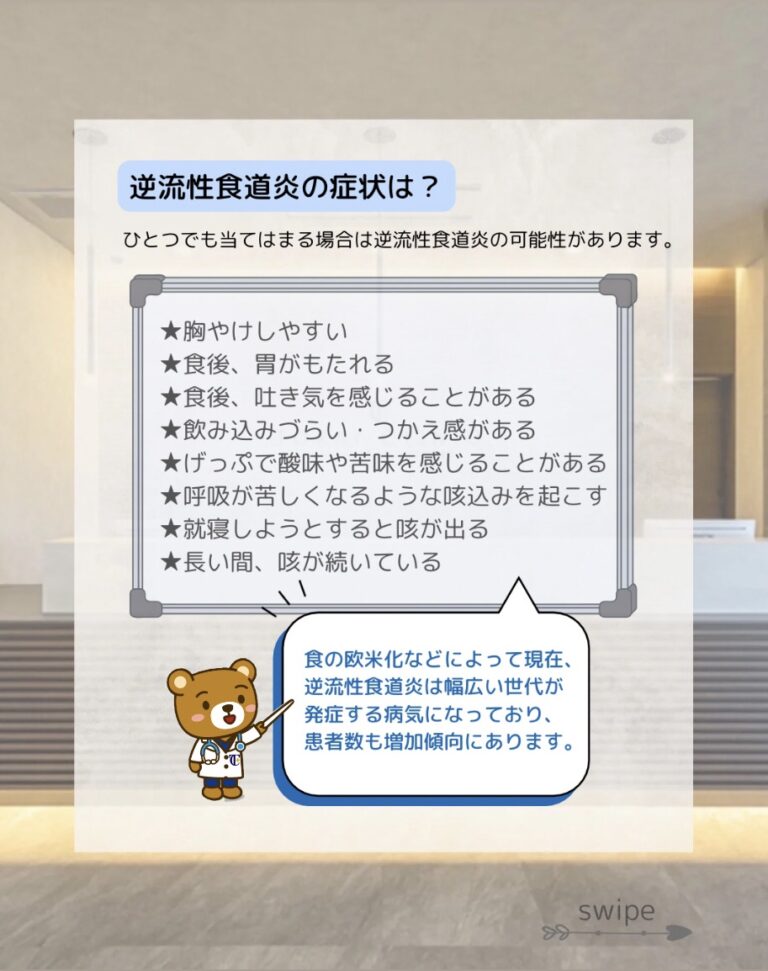

食の欧米化などによって現在、逆流性食道炎は幅広い世代が発症する病気になっており、患者数も増加傾向にあります。

食の欧米化などによって現在、逆流性食道炎は幅広い世代が発症する病気になっており、患者数も増加傾向にあります。

逆流性食道炎は、胃の中で胃液と混ざり合った食べ物や胃液そのものが食道に上がってきて逆流する病気です。

食道には酸から守る粘液が少ないため、強い酸によって粘膜がダメージを受けます。胃液は強い胃酸のため、食道に上がって逆流すると、食道の粘膜を刺激して食道の粘膜がただれたり、潰瘍ができたりします。

✨逆流性食道炎のその他の原因としては、脂肪分やタンパク質の多い食事、食べすぎなど、生活習慣によって逆流が起こりやすくなります。

➥普段の食事内容の見直しが大切になります。

バランスの良い食事がわからない時は管理栄養士に相談しましょう。

当院では全国でも珍しく、管理栄養士がクリニックに在籍しています。

医師が必要であると判断した場合や、皆さんの方でご希望がございましたら管理栄養士による栄養指導が受けられます。

✨加齢、肥満、姿勢の悪さなど様々な生活習慣によって逆流が起こりやすくなります。

✨ストレスが溜まり、うまく解消できない状態が続くと、自律神経が乱れます。過剰な胃酸分泌が起こり、逆流性食道炎の原因となることもありますので注意が必要です。

➥ストレスは、逆流性食道炎だけでなく、さまざまな胃腸の病気、全身の病気の発症・悪化のリスクを高めると言われています。日ごろからストレスを解消する趣味やスポーツをみつけておくことがこれらの病気を予防することにつながります。

逆流性食道炎の症状は?

食事後の2~3時間までに胃酸の逆流がおこりやすく、症状が現れます。

主な症状としては、まずみぞおちのあたりから胸にかけて、暑く、焼けつくような不快な感覚が現れる、いわゆる「胸やけ」です。ひどい場合は「呑酸」という喉まで上がってくる感覚があり、痛みを伴うこともあります。

また、痰を伴わない咳や、ゲップがよく出るといった症状も逆流性食道炎である可能性があります。

疑わしい症状がある場合は消化器内科を受診して適切な治療を受け、予防を心がけて再発を防止しましょう。

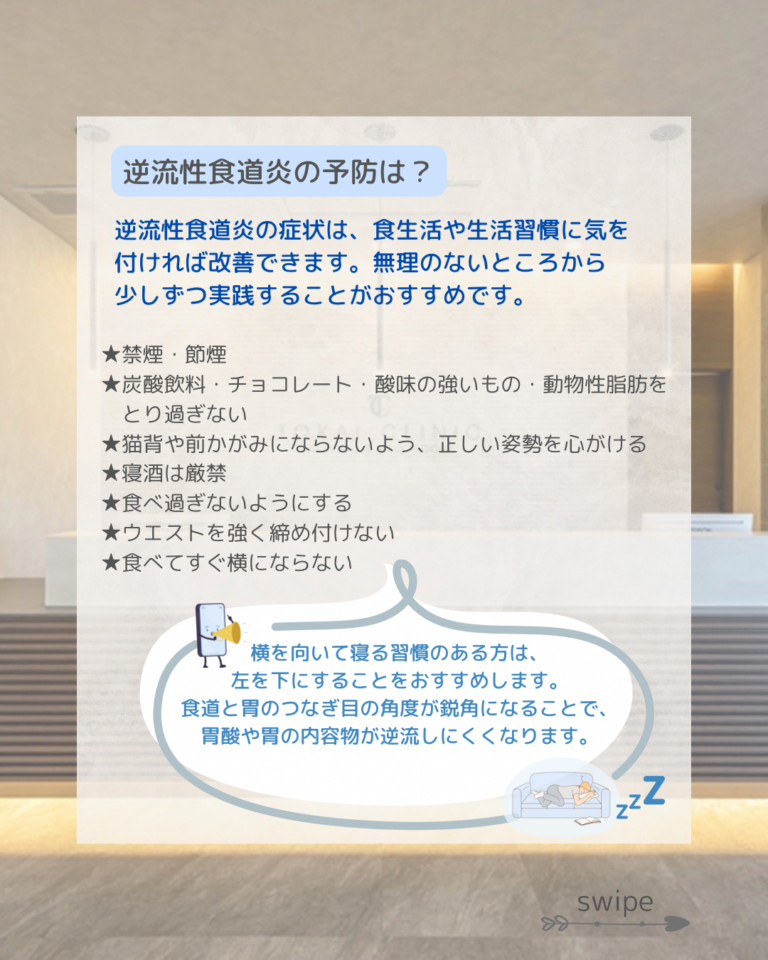

逆流性食道炎の予防は?

逆流性食道炎の症状は、食生活や生活習慣に気をつければ改善できます。

✨無症状または軽い症状であり、食べすぎ、早食い、締め付けの強い服装などによる逆流性食道炎であれば、原因を改善・解消することで比較的早期の治癒が期待できます。

✨肥満を解消したり、自律神経の調子を整えたりといったことも、治癒へと近づくポイントです。

【肥満外来についてはこちらをご覧ください】

✨症状が現れているにもかかわらず、生活習慣も行わない状態では治ることはありません。適切な薬物療法で比較的短期間に症状は改善しますが、再発予防のためには生活習慣の改善を行わないと再発を繰り返してしまいます。

逆流性食道炎かも?と思ったら、まずは正確な診断のため、内視鏡検査を受けましょう。

症状だけでの診断は食道がんなどの見落としの危険があり、特に初回の症状の場合、

胃カメラ検査は必須の検査です。

当院では安心して楽に検査を受けていただけるような体制を整えています。

一度当院にご相談ください。

★胃カメラ検査についてはこちらをご覧ください。

インスタグラム も是非ご覧ください☺(フォローもお願いします🎵)